Dans la vision classique de la décision, on conceptualise un décideur en charge de prendre la décision. Ce cas est pourtant fortement idéalisé; il est difficile en pratique d’identifier des cas réels où une décision n’appartient qu’à une seule personne. Nous proposons ci-dessous plusieurs raisons pour lesquelles la décision n’est pas un exercice individuel:

- le décideur s’entoure de conseils,

- le décideur tient compte des autres lors de sa prise de décision

- la personne définie comme le décideur dans l’organisation n’est pas réellement le décideur,

L’image du décideur qui choisit seul

Comme nous l’avons expliqué dans l’article dédié, la vision classique de la décision est un décideur qui fait face à un choix. Les exemples classiques incluent:

- un investisseur qui décide d’acheter une option parmi d’autres. C’est un cadre théorique typique pour la décision dans l’incertain, et un cas typique d’économie expérimentale. On peut penser au trader, au chef d’entreprise, au particulier qui choisi un bien d’investissement, etc.

- Le médecin qui choisit un traitement pour son patient

Il s’agit de la définition même d’un décideur:c’est celui qui décide.

il y a par ailleurs une attraction pour les décisions stratégiques: entrer ou non en guerre, fusionner des entreprises, réorienter une marque, partir à la conquête de la lune, abandonner la peine de mort, etc.

Pourquoi l’image du décideur solitaire est-elle si séduisante ?

Nous aimons l’image du décideur qui prend seul des décisions qui impactent fortement le monde.

En histoire, certains auteurs soulignent le danger du récit: en cherchant à reconstruire le récit d’évènements historiques, on tend à romancer, donc à raconter comment telle personnage central est responsable d’une décision historique.

En sociologie des organisations, Crozier et Friedberg analysent: « Le succès de l’approche décisionnelle s’explique par ses grands avantages psychologiques: se plaçant du point de vue de l’acteur en dehors des contraintes du système, elle flatte l’illusion de liberté de son client, alors que l’approche systémique, elle, n’a pas de client puisqu’elle ne s’adresse à personne, personne ne pouvant s’identifier au système. L’approche décisionnelle, d’autre part, a l’avantage de la simplicité et d’une très grande force logique, tandis que toute analyse du système est tenue à la complexité et aux nuances. » [1].

Le décideur s’entoure de conseils

Il existe des situations dans lesquelles un décideur est en posture de décider seul entre plusieurs options. Nous proposons quelques exemples ci-dessous de décisions à l’impact important dans lequel le décideur a la main haute sur le choix, comme la grâce présidentielle, la prescription médicale, etc. Dans ces cas, la décision est réllement prise par un individu; c’est-à-dire qu’il y a littéralement un avant où plusieurs options sont possibles, un temps de réflexion (porte fermée ou non) par un individu, et un choix clairement réalisé par cet individu à l’issu de la décision. Pourtant, si la décision en elle-même est individuelle, le processus de décision implique généralement la recherche d’avis, de conseil, qui fait de la décision le résultat d’un processus collectif.

La peine de mort est généralement assortie d’un pouvoir de grâce accordée au plus haut personnage de l’état. Aux états-unis, la grâce peut être accordée par le gouverneur. En france, avant l’abolition de la peine de mort en 1981, la grâce était acceptée ou rejetée par le président (président du conseil, puis président de la République). Si le droit de grâce est qualifié de « fait du prince », et accorde en effet au président le mot final, le président était tenu de s’informer au préalable en lisant les rapports des parties prenantes, consulter le Conseil supérieur de la magistrature, lisait l’avis préparé par le bureau des grâces au ministère de la justice [2], et s’entretenait face à face avec les avocats du prévenu. Source. Le décret de grâce devait même être contresigné (contreseing) par le Premier Ministre et le Ministre de la Justice. Enfin, en dehors de ces consultations prescrites par la loi, des influences fortes ont été reconnues dans plusieurs décisions de grâce. Par exemple, Georges Pompidou a menacé de démissionner pour empêcher le général de Gaulle de faire exécuter le général Jouhaud [3]. Pour autant, plusieurs personnes ont mentionné n’avoir qu’une visibilité et une influence limitée sur l’exercice de ce pouvoir par le Président [4].

François Mitterand n’aimait pas qu’on lui force la main, et ne peut être considéré comme un décideur qui délègue à d’autres les décisions importantes. Pourtant, le « tournant de la rigueur » initié en mars 1983 est le résultat d’un processus complexe [5] qui suit… une décision diamétralement opposée prise par le même Président. Un an après son élection, François Mittérand est alerté par son premier ministre Pierre Mauroy de la nécessité d’un plan de rigueur pour tenir la monnaie. Lorsqu’il prend ses fonctions de ministre du budget, le Laurent Fabius découvre sur son bureau des notes d’alerte rédigés par ses services sur les risques budgétaires. Or, les cent dix propositions sur lesquelles le nouveau président a été élu nécessitent des dépenses: augmentation du SMIC, allocations vieillesse, logement ou famililales, nationalisations; le président refuse d’entendre les alertes. le déficit public augmente de façon inquiétante, la Banque de France revend des devises étrangères pour soutenir le cours du franc. Faute d’être écouté par ses collègues, Jacques Delors émet un message personnel sur une grande radio. Pierre Mauroy, son directeur de cabinet adjoint et des conseillers rédigent une important note à destination du Président. Ce revirement de politique est difficilement acceptée, et sera d’ailleurs imposée à l’Assemblée par 49-3 . De nombreux « visiteurs du soir » viennent recommander au Président de se libérer des contraintes budgétaires. Le Président doit faire un choix: soit il détache le franc du système monétaire européen (SME) , refermant les frontières; soit il maintient la France dans le SME, mais doit se plier à une politique de rigueur. Une fois passées les élections municipales, François Mitterand décide de sortir le franc du système monétaire euorpéen. Son premier ministre Mauroy refuse de conduire cette politique. Cela conduit le président à consulter davantage. Il demande à Laurent Fabius, anti SME et ministre délégué au Budget, d’instruire la situation personnellement auprès de la Banque de France. Le directeur lui dépeind une situation présente alarmante (les réserves de change sont déjà négatives), et des perspectives catastrophiques en cas de sortie de la SME. Laurent Fabius en informe le président, ce qui l’amène à reconsidérer sa position. Le Président confirme Pierre Mauroy dans son rôle de président, et engage la france dans une politique de rigueur.

décide du tournant de la rigueur en mars 1983, il le fait après la démission de son premier ministre qui refusait de conduire la politique contraire, [5].

Le décideur décide en fonction des autres

Premier lien entre un décideur en apparente posture de choix solitaire, et d’autes acteurs: le décideur choisit une option qui impliquera les autres. En décidant, il se contraint donc à choisir une option acceptable par les parties prenantes. Plusieurs disciplines ont théorisé cet impact.

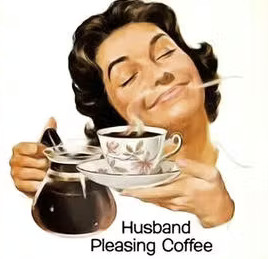

En marketing, on dissocie la personne qui décide de l’achat de la personne qui le prescrit. Illustration caricaturale dans les achat domestiques: la femme qui a choisi le bon produit pour satisfaire son mari, l’adulte qui choisit les céréales demandées par l’enfant, etc. Cas particulier des achats technophiles: le concept de « Wife acceptance factor » désigne l’acceptabilité d’un produit technologique décidé par un homme, mais qui deplaiera a sa femme (câbles qui gênent le nettoyage, composants hifi trop imposants ou disgracieux, etc). Le consommateur qui prend la décision d’achat est donc techniquement libre, au moment précis du choix (dans le rayon), de choisir ce qui lui semble préférable. Mais cet adulte assumera cette décision qui impacte celles et ceux qui habitent avec lui, et en tient compte dans sa décision.

La décision au sein d’une organisation est collective

La décision prise au sein d’une organisation, en particulier, résulte quasi systématiquement d’une prise de décision collective. Crozier et Friedberg citent de nombreux exemples dans l’ouvrage l’Acteur et le Système [1]. Leur analyse du Ministère de l’Industrie de l’époque le dépeint comme « un système de décision […] composé d’une multitude de centres de décision dispersés à travers l’appareil administrative ou para-administratif, et poursuivant, chacun dans leur domaine, ses propres objectifs de façon relativement autonome et surtout cloisonnée. De sorte que pour la plupart des décisions importantes […], le ministère ne pouvait agit seul, mais avait besoin de convaincre et d’entraîner au moins un, sinon plusieurs autres acteurs administratifs concernés. ».

Le concept de décideur est plutôt perçu en contexte professionnel, typiquement dans une entreprise dans laquelle un manager prend une décision. Ce manager est par définition investi d’un rôle d’autorité dans une relation de subordination (définition légale d’un contrat de travail en France). Il semble donc que le manager sera en mesure de décider sans chercher à satisfaire ses subordonnés. Si cela est sans doute vrai dans certains cas, notamment les emplois peu qualifiés, et certaines cultures, la réalité du pouvoir est plus subtile. Dans un essai [6], le sociologue des organisations Michel Crozier défend: « On me dira que j’exagère: il y a toujours des gens qui prennent des décisions engageant la vie de milliers d’autres. De fait, j’exagère peut-être — parce qu’il faut bien réveiller les discoureurs endormis dans leurs certitudes — , mais pas tellement. Avez-vous observé comment se prennent ces grandes décisions ? Connaissez-vous la marge de liberté de ceux qui les prennent ? Savez-vous combien souvent elles ne sont que l’inéluctable résultat des pressions irrésistibles excercees par tout le systeme ? Savez-vous quels efforts de diplomatie, quelle capacité de prévision, quel sens du jeu il faut a un dirigeant pour reussir de temps en temps a faire accepter une idee qui lui est chere et a la tranformer en décision ? » .

Le décideur subit des pressions multiples

Le décideur est rarement celui que l’on croît

L’organisation (entreprise, institution, association…) désigne une personne qui a le pouvoir de prendre certains types de décision. XXX. Dans les cultures d’organisation nordiques, le supérieur est investi de la responsabilité de créer l’arène qui permet aux experts de s’exprimer puis d’acter la décision.

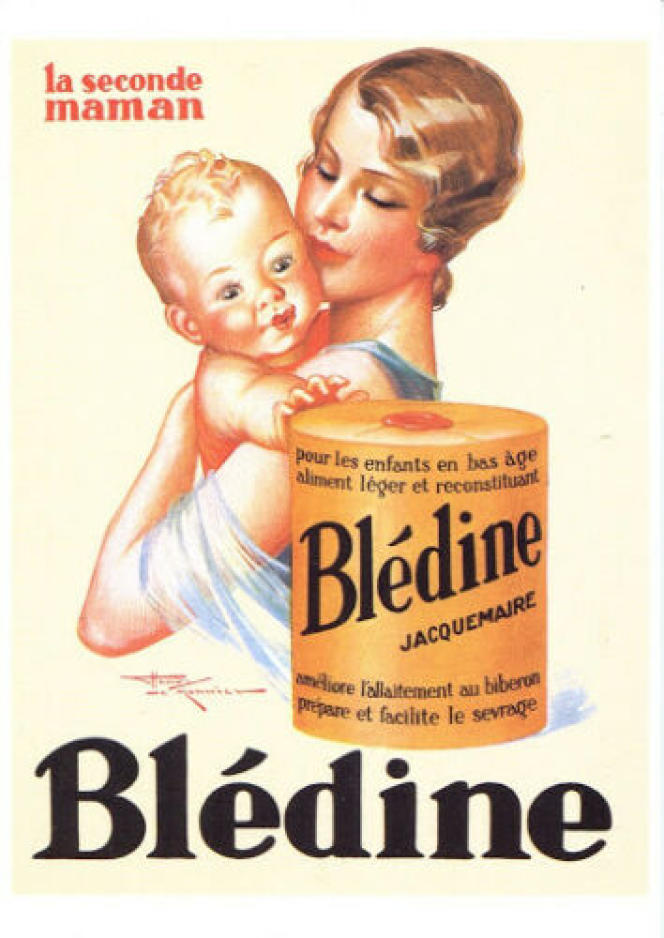

En marketing, on distingue le prescripteur de l’acheteur. Nombreux sont les produits pour lesquels les enfants sont considérés comme les prescripteurs, même si ce sont bien les parents qui ont (en théorie, dans une certaine mesure…) la main haute sur la décision finale.

Voir et citer [7]

Références

- (1977): L'acteur et le système. Seuil Paris, 1977.

- (2009): fonds d'archive de la Chancellerie: Grâce. 2009, Visité: 25.09.2009.

- (2002): République du flou (La). Odile Jacob, 2002.

- (2007): Droit constitutionnel. 2007.

- (0000): Les grandes décisions de l’histoire de France . Perrin, 0000, ISBN: 978-2262076306.

- (1979): On Ne Change Pas La Société Par Décret. Fayard, Paris, 1979.

- (2011): Who really makes the big decisions in your company?. Dans: Harvard Business Review, vol. 89, no. 12, p. 104–11, 2011.

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision